Interview: Wiedervernässung von Mooren zur Verringerung des THG-Ausstoßes

Martti Mandel leitet das Referat für landwirtschaftliche Umwelt im estnischen Landwirtschaftsministerium und befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Agrar- und Umweltfragen. Vom 24. bis 28. September 2018 nahm er an einer Studienreise zum Thema Paludikultur in der Europäischen Union teil, die von der Michael Succow Foundation (MSF) veranstaltet und im Rahmen der Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI) vom Bundesumweltministerium (BMU) gefördert wurde.

Auf der Studienreise hatten 36 Stakeholder aus allen drei baltischen Staaten Gelegenheit, sich über erfolgreiche Beispiele für Paludikultur, also die land- und forstwirtschaftliche Nutzung von (wiedervernässten) Moorflächen, in den Niederlanden und Norddeutschland zu informieren. Die Teilnehmenden, die aus unterschiedlichen Institutionen und Bereichen kamen (Ministerien, Vereine, NROs, Praktiker), erfuhren Neues über den Stand der Paludikultur und hatten Gelegenheit, sich über dieses Thema auszutauschen.

Im Rahmen der Studienreise besuchten sie mehrere Standorte, an denen Rohrkolben als Rohstoff zur Herstellung von Dämmstoffen (Niederlande), Torfmoose als Substrat für den gewerblichen Gartenbau (Hankhausen, Niedersachsen) sowie Schwarz-Erlen (Schünhagen, Mecklenburg-Vorpommern) angebaut oder, wie auf den Feuchtflächen im Stadtgebiet von Berlin, Wasserbüffel zur Produktion von hochwertigem Fleisch gezüchtet werden.

Während des Aufenthalts der Besuchergruppe in Berlin am 28. September haben wir ein Interview mit Herrn Mandel geführt und ihn nach der Wiedervernässung von Moorflächen in Estland und nach den Erfahrungen gefragt, die er von der Studienreise mitgenommen hat.

Herr Mandel, Sie haben an einer Studienreise zu den Themen Moorflächen und Paludikultur teilgenommen. Weshalb haben Sie sich für diese Studienreise interessiert und warum sind Moorflächen im Hinblick auf den Klimawandel so wichtig?

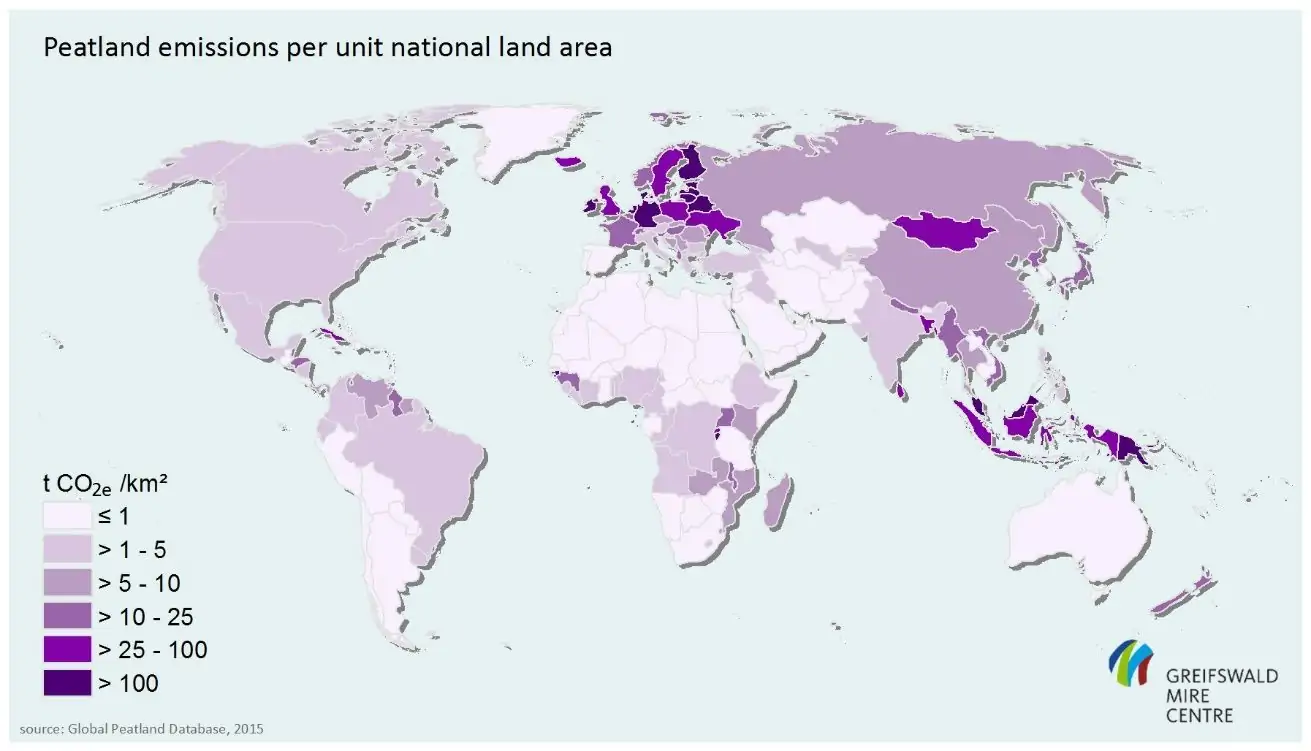

Trockengelegte Moore setzen große Mengen an Treibhausgasen frei, denn wenn Moorflächen trockengelegt und als Anbauflächen genutzt werden, entstehen Stickoxid- (N2O) und CO2-Emissionen. Alle Länder, die das Klimaschutzabkommen von Paris unterzeichnet haben, sind entschlossen, die THG-Emissionen zu verringern, um den Klimawandel zu bremsen. Das gilt insbesondere für die EU-Mitgliedstaaten, die ehrgeizigere Klimaschutzziele haben. Die Wiedervernässung von trockengelegten Moorflächen ist vielleicht eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten zur Erreichung dieses Ziels.

Wie stellt sich die Situation in Estland dar?

Die Schätzungen im Hinblick auf die Größe der trockengelegten Moore fallen unterschiedlich aus. Einige dieser Flächen werden als Weideland genutzt, andere als Ackerland. Nach Angaben des Berichts über das estnische THG-Inventar werden in Estland 20.000 Hektar Moor landwirtschaftlich genutzt. Diese Schätzung ist vielleicht aber zu niedrig. Auf jeden Fall sorgen diese Flächen für große Mengen an Treibhausgasen.

Was haben Sie bis jetzt unternommen, um die durch trockengelegte Moorflächen verursachten THG-Emissionen zu verringern?

Im Rahmen unseres Plans für ländliche Entwicklung haben wir Maßnahmen getroffen, die die dauerhafte Umwandlung dieser Ackerflächen in Grünland und Obstanbauflächen vorsehen, wodurch der Bewirtschaftungsaufwand verringert wird. Durch diese Maßnahmen lässt sich der Treibhausgasausstoß erheblich verringern.

Um wie viel Prozent lassen sich die Emissionen durch eine veränderte Flächennutzung verringern?

Den IPCC-Richtlinien zufolge lassen sich die THG-Emissionen durch die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland um bis zu 90 Prozent verringern. Hier besteht also ein großes Minderungspotenzial. Doch wenn wir die Flächen wiedervernässen, ist eine noch weitergehende Verringerung der THG-Emissionen möglich.

Wie sind Sie zu der EUKI-Studienreise zum Thema Paludikultur gekommen und was haben Sie auf der Studienreise gelernt?

Eine ganze Menge! Vorher wusste ich nicht allzu viel über Paludikultur, doch das hat sich durch die Studienreise geändert. Ich habe anhand der Beispiele in den anderen Ländern gesehen, dass man mithilfe der Paludikultur Moorflächen durchaus auch wirtschaftlich nutzen kann. In anderen baltischen Staaten wie Litauen sieht es ganz ähnlich aus wie in Estland: Wiedervernässte Flächen sind nur selten anzutreffen, und es gibt fast keine Paludikultur.

Welches Beispiel hat sie auf der Studienreise besonders beeindruckt?

Wir haben in den Niederlanden und Deutschland mehrere wiedervernässte Moorflächen gesehen und auch Bioenergiepflanzen. Heute haben wir einen Bauernhof in der Nähe von Berlin besucht, auf dem Wasserbüffel gezüchtet werden. Das war sehr interessant und könnte auch für unsere Bauern attraktiv sein. Denn es ist wichtig, dass wir die Bauern ins Boot holen.

Werden Sie das auf der Studienreise erworbene Wissen im estnischen Landwirtschaftsministerium nutzen können?

Auf jeden Fall! Klima und Umwelt sind wichtige Themen auf unserer Agenda und werden künftig noch an Bedeutung gewinnen. Wir müssen Mittel und Wege finden, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Jetzt habe ich viel über Paludikultur und die Möglichkeiten der Wiedervernässung erfahren und bin überzeugt, dass die Wiedervernässung eine besonders kostengünstige Möglichkeit zur Senkung der Emissionen darstellt.

Vielen Dank für das Interview!

Link zu weiterführenden Informationen: http://www.succow-stiftung.de/euki-paludikultur-in-den-baltischen-staaten.html