Energiesicherheit in Europa – Nationale Perspektiven Teil 1: Polen

von Tanja Maximow, GIZ/EUKI

Der Einmarsch des Kremls in die Ukraine und die dadurch gestiegenen Preise für fossile Energieträger haben einmal mehr das Dilemma der europäischen Energieversorgung deutlich gemacht und den Ruf nach Energieautonomie in EU-Ländern laut werden lassen. Russlands Stopp der Gaslieferungen an Polen und Bulgarien ist nun ein weiteres Zeichen, welches hohe Risiko die Abhängigkeit von fossiler Energie für die europäische Versorgungssicherheit darstellt.

Nach Angaben der EU-Kommission sind 20 EU-Staaten stark auf Gas, Öl und Kohle aus Russland angewiesen. Etwa 40 % des in der EU verbrauchten Erdgases stammen aus der russischen Föderation. Immer mehr EU-Länder streben nun einen Ausstieg aus der russischen Energieversorgung an. Auf europäischer Ebene ist die Reduzierung russischer Energieimporte um zwei Drittel für 2022 und ein vollständiger Ausstieg bis 2030 geplant.

Mit den Ausstiegsbestrebungen stellt sich auch die Frage nach der Energiesicherheit. Insbesondere im Hinblick auf den nächsten Winter suchen die Regierungen der europäischen Länder nach kurzfristig umsetzbaren Alternativen, um die Energieversorgung für ihre Bevölkerungen zu sichern.

Doch die Ausgangsbedingungen und Handlungsoptionen der einzelnen EU-Länder unterscheiden sich: Während die Europäische Union klar auf Energieeffizienzmaßnahmen, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Diversifizierung von Energiequellen und -lieferwegen setzt, können einige europäische Länder ihre Energiesicherheit auf kurzfristige Sicht nur durch die Rückkehr zum Kohleabbau oder die vermehrte Nutzung von Kernenergie erreichen.

Auf der EUKI Academy Veranstaltung Russian Invasion of Ukraine: Implications of Energy Transition in CEE sprach Dr. Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Direktorin des Energiesektor-Programms beim polnischen Think Tank Forum Energii und Umsetzer des EUKI Projekts Int-E-Grid: Förderung der Elektromobilität in Polen und Deutschland zu Polens Umgang mit der aktuellen Energiekrise und die nationalen Strategien zur Sicherstellung der Energieversorgung.

Polen – eine Rückkehr zur Kohle?

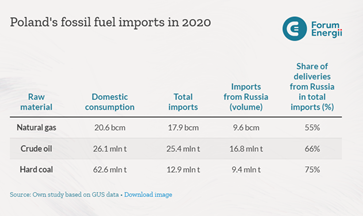

Zum 27. April 2022 stoppte Russland die Gaslieferungen nach Polen. Im Vorfeld hatte sich die polnische Regierung geweigert, in Rubel zu bezahlen und berief sich auf bestehende Verträge. Polen importiert über die Hälfte seines Gesamtenergieverbrauchs aus dem Ausland. Russland war bis dahin mit 75% der Kohle, 66% des Öls und 55% des Gases der Hauptlieferant der Republik.

Dr. Aleksandra Gawlikowska-Fyk zu der Problematik von Energieunabhängigkeit bei gleichzeitiger Sicherstellung der Energieversorgung:

Trotz des russischen Gaslieferstopps ist Polen gut vorbereitet. Das Land hat schon vor vielen Jahren Maßnahmen in Gang gesetzt, sich von russischer Energie zu lösen. Bei der Reduzierung russischer Erdgaslieferungen kann das Land auf erste Erfolge verweisen. In den letzten 5 Jahren wurde der Bau einer baltischen Gaspipeline vorangetrieben, der die russischen Lieferungen durch Gasimporte vom norwegischen Festlandsockel ersetzen wird. Noch in diesem Herbst wird Polen zum ersten Mal seit Jahrzehnten unabhängig von russischem Gas sein und seinen zum Ende des Jahres auslaufenden Gasliefervertrag mit Gazprom nicht verlängern.

Darüber hinaus wurde Anfang Mai 2022 die Gasverbindungsleitung zwischen Polen und Litauen eingeweiht. Die Pipeline wird litauisches LNG nach Polen transportieren und damit einen weiteren Beitrag zur Erhöhung der Energiesicherheit in der Region leisten.

Von russischem Öl und Kohle wegzukommen, wird für Polen jedoch um einiges schwerer. Es mangelt an Alternativen. Immer noch werden 60% der importierten Kohle von Haushalten zum Heizen genutzt. Die von der polnischen Regierung Ende März angekündigten Investitionen von 21 Millionen Euro in die nachhaltige Sanierung von Gebäuden werden erst auf langfristige Sicht den Energieverbrauch der Haushalte senken. Die kurzfristige Abkehr von Öl und Kohle ist daher nicht möglich, ohne einen großen wirtschaftlichen und sozialen Schock insbesondere für die polnischen Bürger*innen auszulösen.

Deswegen erwägt die polnische Regierung, wie auch andere MOE Länder, die Intensivierung der eigenen Kohleförderung. Damit soll die Energiesicherheit auch nach Beendigung der polnisch-russischen Energieverträge gewährleistet werden. Für Mateusz Kowalik vom EUKI Projekt Just Transition Lab, würde das eine Verlangsamung der Energiewende bedeuten. Sein Projekt unterstützt deutsche und polnische Kohleregionen bei der Planung eines partizipativen Kohleausstiegs:

„Der alternative Energiemix stand schon lange vor dem Ukrainekrieg im Mittelpunkt unseres Interesses, da wir schon seit langem für die Notwendigkeit des Ausstiegs aus der Kohle und ihre Ersetzung durch erneuerbare Energien bei der Energieerzeugung kämpfen. Eine Rückkehr zum Kohleabbau lehnen wir entschieden ab. Die jüngsten Ereignisse haben uns dazu veranlasst, die Maßnahmen im Rahmen unseres gemeinsamen EUKI-Projekts Just Transition Lab anzupassen. Wir organisieren dazu eine Reihe an Veranstaltungen über lokale Alternativen, die Prognosen über den zukünftigen Energiemix und seine Auswirkungen auf die Region“

Um die Einfuhr russischer Energie zu verringern oder gar zu stoppen und die Energiesouveränität zu erreichen, betont Kowalik, wird Polen neben sofortigen Investitionen in erneuerbare Energien, die Modernisierung des Stromnetzes oder die Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltiger Wärme, auch die Hilfe der EU benötigen. Auch Dr. Gawlikowska-Fyk von Forum Energii sieht die EU in der Verantwortung:

Lesen Sie auch hier: Energiesicherheit in Europa